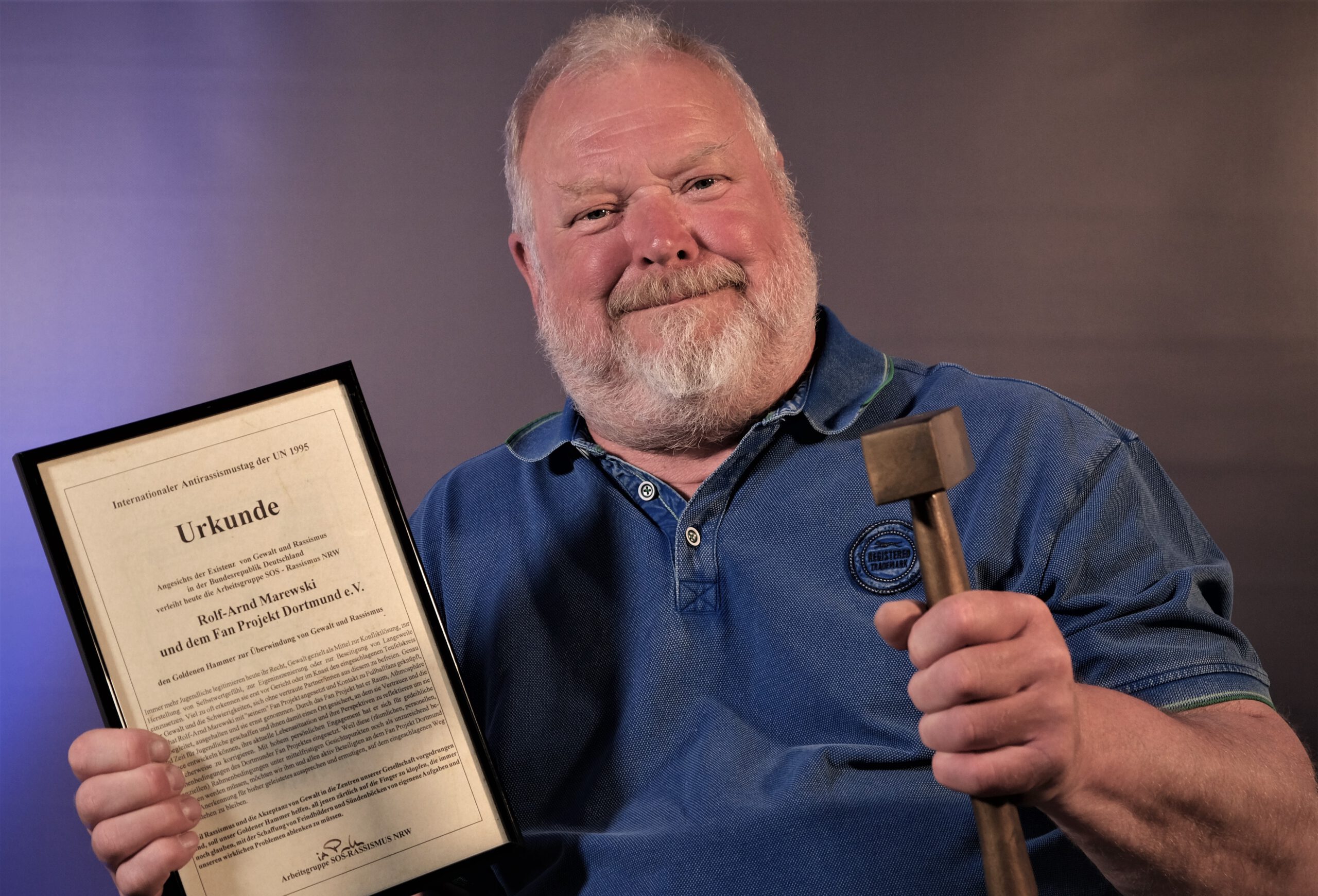

Rolf-Arnd Marewski

1957-2024

Langjähriger Mitarbeiter des Fan-Projekts Dortmund e. V.

Als Sozialarbeiter prägte die ehemalige Torwarthoffnung des BVB über drei Dekaden das Fan-Projekt Dortmund e. V. In seine Amtszeit fällt unter anderem die Mitgründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) in Dortmund.

Kurzbiografie

- Geboren 1957 in Dortmund

- 1978-1980 Berufsausbildung zum KFZ-Elektriker

- 1980-1985 Betätigung als Liegewagenbetreuer bei der Deutschen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft (DSG)

- 1964-1974 Mitglied im Wambeler Spielverein 1920 e. V.

- 1969-1975 Torwart beim Ballspielverein Borussia 09 e. V.

- 1982-1986 Studium der Sozialen Arbeit. Universitätsabschluss: Diplom

- 1987 Jugendamt Dortmund

- 1988-2018 Fan-Projekt Dortmund e. V.

- 1994 Goldener Hammer (der Arbeitsgemeinschaft SOS-Rassismus) für das Fan-Projekt Dortmund e. V. für die Überwindung von Gewalt und Rassismus

- 2007 Verleihung der Ehrennadel der Stadt Dortmund durch den damaligen Oberbürgermeister Gerhard Langemeyer

- 2010 Gründung des Fußballvereins Borussia Commondale Football Club in Südafrika

Rolf-Arnd Marewski über …

„Ich bin in Dortmund in einem Vorort aufgewachsen, in Wambel, um genauer zu sein. Dieser Vorort war geprägt von gutbürgerlichen Haushalten, Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften. Es gab viele Kriegsversehrte, die in Wambel gewohnt haben. Mein Vater war auch kriegsversehrt, hatte nur noch einen Unterschenkel – den haben sie ihm im Alter von 17 Jahren abgeschossen. Und trotzdem hat er später noch mit uns Fußball gespielt. Wir wohnten nicht weit vom Fußballplatz entfernt, und so bin ich ab dem Alter von fünf Jahren jeden Tag zum Platz des SV Wambel gegangen. Die ersten zwei Jahre habe ich den Großen nur zugeschaut, aber mit sieben Jahren habe ich dann selbst dort aktiv gespielt.

Wir hatten in der Nähe unseres Hauses eine große Bolzwiese, die von Brennnesseln gesäumt war – da hat jeder schnell seine Grenzen kennengelernt. Dort haben wir auch Straßenspiele gemacht: Wir gegen die Nachbarstraße. Und mal hat der eine gewonnen, mal der andere. Da war dann nicht immer alles harmonisch, manchmal gab es auch Ärger. Aber hinter dem Haus lag ein riesiges Stoppelfeld, und wir hatten noch die Möglichkeit, Mäuse zu jagen, Kartoffeln zu suchen und zu braten, uns richtig auszutoben. Wir haben auch auf der Straße Fußball gespielt – und Eishockey war damals auch sehr beliebt. Das alles geschah ohne Autos, aber mit viel Improvisation und vor allem mit viel Spaß. Das war eigentlich eine sehr schöne Jugend.

Mein Vater arbeitete bei den Stadtwerken – gemeinsam mit Willi Burgsmüller, einem verdienten Spieler von Borussia Dortmund. Mein Vater schwärmte am Arbeitsplatz immer vom Wochenende, wie sein Sohn beim SV Wambel als robuster Libero in der Knabenmannschaft einige Tore geköpft und das eine oder andere auch verhindert hatte. Irgendwann sagte Willi dann: ’Bring ihn doch mal zu Borussia.’ So bin ich mit zwölf Jahren bei Borussia Dortmund angefangen. Dieser Verein hatte damals schon einen hohen Stellenwert. Borussia Dortmund war das Synonym für guten und erfolgreichen Fußball – und das war für uns Jungs natürlich ein erstrebenswertes Ziel. Ich glaube, ich war aus unserem Vorort der Einzige, der es dorthin geschafft hat.“

„Im Sozialamt, wo ich eigentlich irgendwann meine eigene Berufung sah, war zu dem Zeitpunkt keine Stelle frei. Also stellte man mich direkt nach dem Studium als Springer in Jugendfreizeitstätten ein. Ich war schon immer ein Macher gewesen und habe dann wohl einige der Damen, deren Leitung ich vertreten musste, ziemlich verschreckt. Irgendwann hieß es, ich sei nicht teamfähig. Das sprach sich bis in die Abteilungsleitung herum. Die baten mich nach dem Probehalbjahr zum Gespräch und sagten, dass mit mir keiner so recht arbeiten wolle – deshalb müssten sie mich entlassen.

Ich war inzwischen verheiratet, meine Frau war schwanger. Das war Ende 1987 – nicht gerade der beste Zeitpunkt. Zum Glück hatte meine Frau einen guten Beruf, sie war Buchhalterin. Wir haben uns dann geeinigt: Bis ich wieder Arbeit finde, arbeitet sie weiter und ich versorge das Kind. Das habe ich dann bis August 1988 mehr recht als schlecht gemacht. Ich habe mir große Mühe gegeben, aber ich hatte erhebliche Probleme, das Schreien meines Kindes zu interpretieren. Ich hatte immer so eine imaginäre Strichliste vor Augen: Hose voll, Hunger, Schmerzen, Pflaster, oder was weiß ich – und habe dann versucht, das Punkt für Punkt abzuarbeiten. Ich habe ihn oft sauber gemacht, obwohl gar nichts zu säubern war. Aber egal, war ja nicht schlimm.

Einmal habe ich allerdings Warnzeichen übersehen – nach einer Impfung war sein Arm geschwollen, und das Pflaster spannte deutlich. Er weinte, ich war schon auf dem Weg in die Klinik, wieder mal, nachdem ich meine Frau auf ihrer Arbeit angerufen hatte. Dann sagte eine Nachbarin: ‘Guck doch mal, der Junge hat da oben ein Pflaster, das spannt.’ Sie riss es ab – das Pflaster löste sich, und der Kleine fing an zu lachen. Spätestens da habe ich gemerkt: Das mit dem Hausmannsein ist vielleicht doch nicht ganz mein Ding.

Zum Glück las ich im Juli in der Zeitung: Fanprojekt sucht Sozialarbeiter. Damals wusste in Dortmund – wahrscheinlich in ganz NRW – niemand, was ein Fanprojekt eigentlich war. Ich auch nicht. Aber ich dachte: Gut, probierst du es mal. Ich bin zum Stadtsportbund gegangen. Der damalige Leiter Klaus Henter erklärte mir, was dieser neue Verein Fanprojekt Dortmund e. V. eigentlich vorhatte. Gegründet wurde er am 3.9.1987 – meinem 30. Geburtstag. Das war für mich ein Zeichen. Ich sagte: ‘Wieso sucht ihr einen Sozialarbeiter? Ich bin doch da!’

Borussia Dortmund hatte mir damals, nach meinem Unfall, einen Brief geschrieben. Sie wünschten mir alles Gute für die Zukunft und attestierten mir, dass ich ein sehr vielversprechender Torwart war. Diesen Brief hatte ich aufbewahrt – und ihn dann dem damaligen Projektleiter auf den Tisch gelegt. Er meinte: ‘Ja, wenn das so ist, wenn du den Verein schon lange kennst, dann scheint das ja ganz in Ordnung zu sein. Dann probieren wir das mal. Du kriegst jetzt auch noch einen Sportlehrer dazu, damit die sportliche Seite nicht zu kurz kommt.’ Aber die kam bei mir ohnehin nicht zu kurz. Ich war in dem Alter inzwischen wieder soweit genesen, dass ich auch selbst wieder Fußball gespielt und den ein oder anderen Ball im Tor gehalten habe.“

„1982 wurde das Bremer Fanprojekt gegründet, unter anderem auch mit einem Kollegen aus Dortmund, der von Dortmund nach Bremen ging. Es war auch ein Sozialarbeiter, „Manni“ Rutkowski, der dort jahrelang gearbeitet hat. Und da hat man zum ersten Mal versucht, anders als mit Polizei auf Fußballfans zu reagieren. Man hat versucht, pädagogisch auf sie einzuwirken oder auf Vertrauensbasis etwas mit ihnen zu machen. Und das ist ganz wichtig – dass man mit ihnen etwas machte und nicht gegen sie.

Heute sage ich: Ich konnte damals mein Arbeitsfeld selbst gestalten und auch die Maßnahmen meinem Vorstand gegenüber vertreten, die ich für richtig hielt, wenn ich sie denn begründen konnte. Ich hatte von meinem Vorstand jegliche Unterstützung nach außen. Ich hatte auch den direkten Draht zu Borussia Dortmund – zu Walter Maahs, der ebenfalls Mitglied im Fanprojekt Dortmund e. V. war, und zu Heinz Keppmann, kurioserweise mein damaliger Trainer, der mich wegen meiner Haare so oft geärgert hatte. Auch er war Mitglied im Fanprojekt e. V., und sie sahen es anfangs ganz gern, dass ich diesen Job übernahm. Ich hatte dann gemeinsam mit dem Sportlehrer, meinem damaligen Kollegen Joachim Falke, auch das Glück, noch eine Verwaltungskraft dazuzubekommen. Und wir durften auf ABM-Basis arbeiten – das heißt, das Arbeitsamt zahlte unsere Personalkosten – und wir hatten einen Etat von 50.000 Mark im Jahr. Damit konnten wir unsere Arbeit gestalten.

Damals haben wir uns überlegt, dass wir zu Auswärtsfahrten mitfahren. Klar war, dass wir bei Spielen immer präsent sind, dass wir unter der Woche für die Fans Ansprechpartner sind, dass wir bei auftretenden Problemen für sie da sind. Und dass die Fans ihre politischen Einstellungen hinterfragen sollten – wenn sie denn rechtsgerichtet waren. So konnten wir eigentlich frei von Bürokratie arbeiten.

Und Hertha hatte ihre eigene Art, mit der Szene umzugehen. Sie hat vor jedem Spiel die Hooligans aus dem Büro geschickt mit den Worten: ‚Aber fair bleiben heute!‘ Denn wir hatten ein Büro direkt am Stadion – und das war der Treffpunkt der Hooligans vor dem Spiel. Das war schon mal ganz gut.“

„Der DFB hat recht schnell gemerkt, dass sich Sozialarbeit in den verschiedensten Bundesländern mit Fußballfans ausbreitete und dass sich einige Fanprojekte in verschiedenen Städten bildeten. Wir haben dann irgendwann gesagt: Die Fans treffen gerade bei internationalen Begegnungen aus verschiedenen Städten aufeinander. Also ist es wichtig, dass Mitarbeiter aus den jeweiligen Städten ebenfalls vor Ort sind, um ihren Einfluss gegenüber den Fans geltend zu machen. Und das hat der DFB dann auch unterstützt.

Es wurden Konzepte geschrieben, und der DFB hat das ziemlich schnell als sinnvoll erkannt. 1990 fand dann die erste Fanbetreuungsmaßnahme des DFB in Italien statt. Wir waren mit sieben oder acht Kollegen dabei. Zwar zeitlich begrenzt, weil zwischendurch das Geld fehlte und wir nach Hause mussten – aber wir waren da, wann immer wir gebraucht wurden. Das war die erste internationale Vermittlungsmaßnahme.

Los ging alles damit, dass ich in Dortmund immer eine ziemlich große Klappe hatte. Und das sprach sich dann bis nach Düsseldorf herum. Ich kannte auch schon einige Politiker aus Dortmund, die später auch in Düsseldorf tätig waren – zum Beispiel Dr. Gerd Bollermann. Er war auch an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizeiabteilung, tätig, und ich habe dort gelegentlich Polizeibeamten das Thema Fanarbeit nähergebracht. Er hat das Thema dann auch nach Düsseldorf weitergetragen.

Ein Wendepunkt war 1993: Der Besuch von Franz Müntefering im Fanprojekt Dortmund. Damals war er Arbeits- und Sozialminister in NRW. Er wollte unbedingt wissen, was die Borussenfront ist. Ich sagte: ‘Gut, kommen Sie mal vorbei.’

Unser Verein, das Fanprojekt Dortmund e. V., wurde 1988 gegründet. Ich habe die ersten zwei Jahre auf ABM gearbeitet, bis daraus 1990 eine feste Stelle wurde. In der Zeit habe ich im Dortmunder Bereich viel bewegt, versucht, viele für das Thema zu sensibilisieren. Wir hatten Politiker wie Dr. Gerd Bollermann im Fanprojekt, andere Spitzenpolitiker, Leute von Borussia Dortmund – und was sie hier erlebten, haben sie wiederum in ihren Netzwerken in andere Städte getragen.

So kam es 1989 unter großem medialen Interesse zur Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Als ich anfing, gab es sechs Fanprojekte – 1989 waren es schon neun oder zehn. Und dann ging es langsam weiter. Auch der DFB erkannte, dass Fanprojekte ernstzunehmende Partner sind – und hat sie entsprechend gefördert. Ein wirklicher Meilenstein war 1993, als die Innenministerkonferenz unter Herbert Schnoor das Nationale Konzept Sport und Sicherheit verabschiedete. Es sah in jeder Bundesliga-Stadt ein Fanprojekt vor. Heute gibt es sie bis in die dritte Liga, und sie arbeiten alle jugendpolitisch und sozialpädagogisch mit Fußballfans. Das ist eine schöne Entwicklung – weg von der reinen Repression hin zur Pädagogik.

Ich denke schon, dass das Ruhrgebiet da ein Katalysator war, speziell Dortmund. Wir hatten im Ruhrgebiet viele sozialpädagogische Einrichtungen, zum Beispiel in Bochum die Streetwork-Abteilung der Stadt – damals einzigartig. Die sind mit ihrem Bauwagen an Orte gefahren, wo sich Jugendgruppen trafen, und haben sich auch um Fußballfans gekümmert. Daraus entstand später das Fanprojekt Bochum, unterstützt von der AWO, aber stets auch Teil der Stadtverwaltung. Bei uns in Dortmund war es ja ein eingetragener Verein – mit politischen Verbindungen in alle Richtungen.“

„Das war so um die Jahrtausendwende. Da haben sich die Ultragruppierungen gegründet. Unter anderem hat auch einer aus der Chefetage von Borussia Dortmund, der ‚Janni‘ Gruszecki, damals die Desperados im Fanprojekt gegründet – das weiß ich noch. Plötzlich entstanden neue Fanclubs, die sich Ultras nannten und sich auch ganz anders verstanden als die alten Fanclubs. Sie wollten etwas bewirken im Verein, dem Fußball wieder einen Sinn geben. Diese Gründungen wurden von den Hools anfangs sehr kritisch beäugt. Aber irgendwann sagten die: ‚Wir ziehen uns zurück, machen unsere eigene Hooligan-Gruppe weiter und lassen die Ultras Ultras sein. Nicht ernst zu nehmen, die verschwinden wieder.‘

Tja, das ist jetzt zwölf, fünfzehn Jahre her – und sie sind nicht verschwunden. Und sie werden auch nicht verschwinden, denke ich. Der Prozess war nicht schleichend, sondern stetig. Die Ultras haben Leute an sich gebunden, gleichzeitig aber auch klare Auswahlkriterien geschaffen, was jemanden überhaupt dazu qualifiziert, ein Ultra zu sein. Ultra war plötzlich fast so etwas wie eine Berufsbezeichnung. Und was sie an Zeit investiert haben, ist wirklich bewundernswert.

Es gibt regelrechte Käfigkämpfe, die ich persönlich zwar nie gesehen habe, von denen ich aber weiß. Dort treffen sich Überbleibsel aus der Hooligan-Szene, die versuchen, unter dem Dach der Ultras eine politische Ebene aufzubauen.

Ein gutes Beispiel war das kürzliche Scheitern der DFL, Investoren in die Liga zu holen. Das ist, wie ich finde, ein schöner Erfolg. Und auch für mich war es schön zu lesen, dass die kleinen Vereine das gestoppt haben. Ich bin überzeugt davon, dass die Ultras in den verschiedenen Städten entscheidend dazu beigetragen haben, dass diese Entscheidung so gefallen ist.“