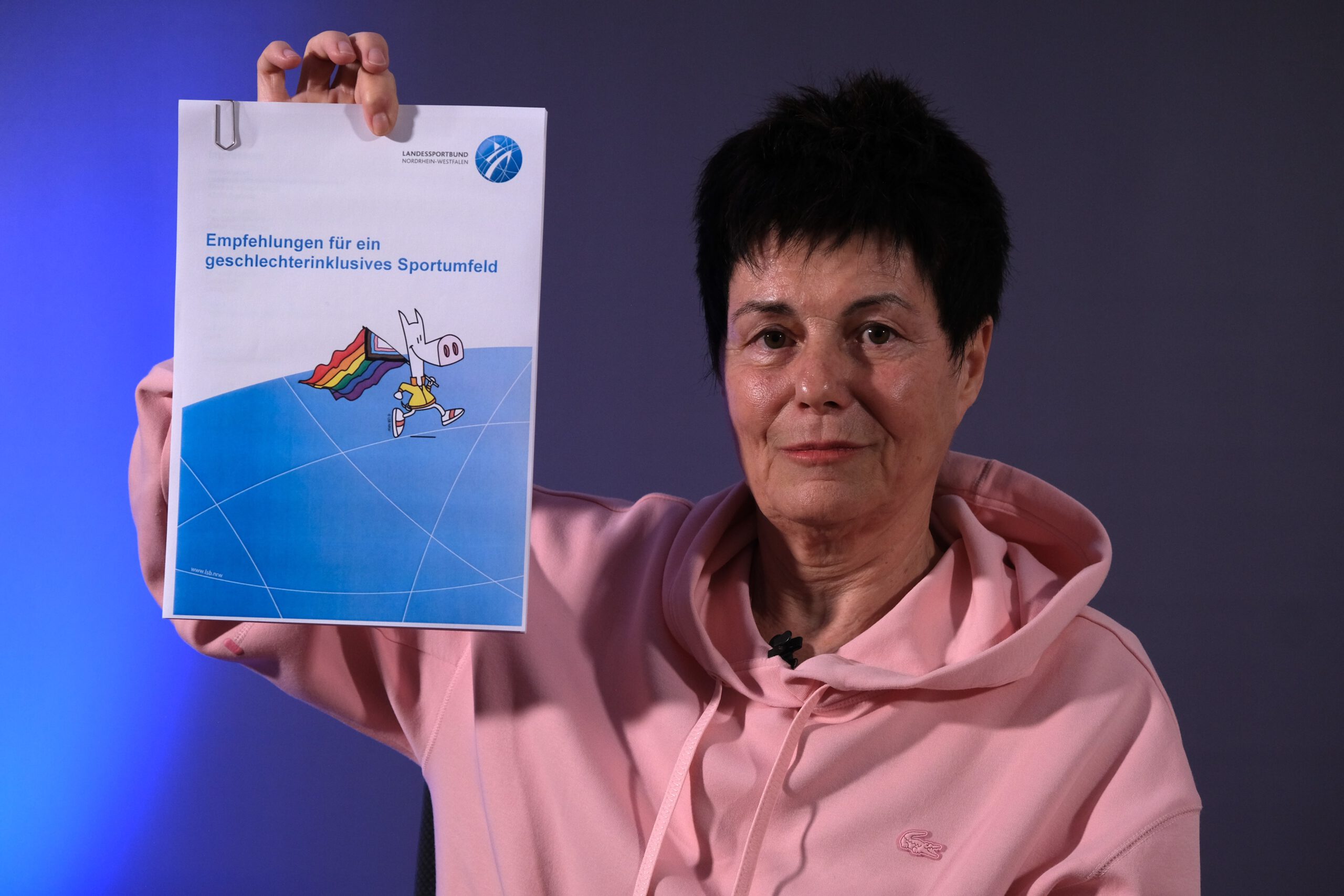

Heidi Scheffel

*1955

Vorreiterin der Koedukationsdebatte im Fachbereich Sport

Schon in jungen Jahren waren Geschlechterrollen im Sport für Heidi Scheffel ein Thema. Dieses Interesse an „Sport und Geschlecht“ begleitet die gebürtige Badenerin seit jeher. Dank Ihres wissenschaftlichen und pädagogischen Hintergrunds konnte Frau Scheffel in diversen Institutionen zu den Themen Bildung und Genderfragen wirken.

Kurzbiografie

- Geboren 1955 in Sulzfeld (Baden)

- 1970-1974 Tätigkeit als Übungsleiterin beim TV Sulzfeld

- 1974-1977 Studium Lehramt Grund- und Hauptschulen

- 1979-1998 Lehrerin (Förderschule Schramberg, Laborschule Bielefeld, Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch)

- 1987 Abschluss als Dipl. Motologin

- 1989-1990 Wiss. Mitarbeiterin Westf.-Wilh.-Universität Münster

- 1996 Promotion zur Dr. phil (Titel der Dissertation: Mädchen Sport und Koedukation – Aspekte einer feministischen Sportpraxis)

- 1983-1992 Bundesvorstand der Sportkommission der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

- 1987-1991 AG Frauen – Sport – Bewegung Verein „Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e.V.“

- 1996?-1999? AG Mädchen und junge Frauen – Sportjugend NRW

- 1997?-1999? Ausschuss „Schule und Verein“ – LSB NRW

- 1998-2005 Didaktische Leiterin (Gesamtschule Chorweiler)

- 2005-2011 Schulleiterin (Integrierte Gesamtschule Paffrath – Bergisch Gladbach)

- 2011-2018 LRSD’in (schulfachliche Dezernentin) bei der Bezirksregierung Köln

- Seit 2023 Erste Queerbeauftragte des LSB NRW (Vom Präsidium berufen)

Heidi Scheffel über …

„Ich bin im August 1955 in einem Nordbadischen Dorf geboren worden, bin dort aufgewachsen und war bis zum Abitur in Sulzfeld. Das ist ein Weinbaudorf in der Nähe von Karlsruhe. Das ist zwischen Karlsruhe und Heilbronn, also zwischen Württemberg und Baden. Was für uns doch wichtig ist, ist, da die Differenzlinie zu ziehen. Es war die typische Nachkriegszeit, die Aufbruchszeit. Auf der einen Seite hat man die Nachwehen des Krieges noch gespürt und auf der anderen Seite natürlich auch den Aufbruch und den Aufschwung und dieses permanente Aufwärtsgehen.

Wir hatten eine Grundschule im Dorf. Das heißt, eine Grund- und Hauptschule im Dorf und einen Kindergarten. Wie alle bin ich zum Kindergarten gegangen und habe die Grundschule besucht und anschließend das Gymnasium in der Nachbarstadt. Und da denke ich manchmal heute noch dran. Mit zehn Jahren mussten wir eine Aufnahmeprüfung machen und wie selbstverständlich sind wir alleine mit dem Zug dorthin gefahren, haben das Gymnasium besucht, die Aufnahmeprüfung gemacht, sind wieder nach Hause gefahren. Das kann man sich heute eigentlich nicht vorstellen.

Heute wäre das alles etwas wohlbehüteter. Aber wie gesagt, das war die Zeit damals.

Und bezogen auf den Sportkontext war es so, wie in jedem Dorf. Wir waren immerhin ein großes Dorf. Damals waren es 4000, heute sind es 5000 Einwohner.

Wir hatten einen Fußballverein für die Männer und einen Turnverein für den Rest.

Bewegung war eigentlich immer mein Lebenselixier. Nicht eigentlich, sondern es war und ist mein Lebenselixier. Ich bin großgeworden in so einem kleinen Wohngebiet. Im Endeffekt waren nur Jungs da. Vielleicht habe ich die Mädchen auch übersehen, kann auch sein. Ich habe die Jungs gesucht, die Jungs haben mich gesucht, weil Fußball meine Leidenschaft war. Ich habe Fußball gespielt von morgens bis abends, von abends bis morgens. Dieses Klassische, was heute gesagt wird, diesen klassischen Straßenfußball. Und es hat keine Rolle gespielt, ob ich jetzt Mädchen war oder nicht, bzw. ich hatte immer die Zuschreibung: ‚Naja, sie ist ja auch ein halber Junge.‘ Aber ich hatte es nicht als Abwertung erlebt oder als Diskrepanz. Das kam eigentlich erst, als für die Jungs dann auch eine D-Jugend aufgemacht worden ist. Dann gingen die Besseren zum Fußballverein. Ich konnte mitkommen, weil ich war ja nun Mal gut. Habe mittrainiert und ich konnte dann halt samstags nicht mitspielen. Es war die Zeit – ich glaube, das wissen viele eben gar nicht mehr. Ich bin 1955 geboren. Ich war genau in der Phase, wo Fußballspielen für Mädchen und Frauen von DFB-Seite aus noch nicht erlaubt war. Das war so der erste Einbruch, dass ich merkte: Da ist ein Bruch in meiner Sportsozialisation.“

„Wenn ich mir so vor Augen halte: Unser Dorf mit dem Fußballverein und mit dem Turnverein. Der Turnverein war, würde man heutzutage sagen, ein in Anführungszeichen natürlich nicht professionell geführter Verein. Was man heute hat an Möglichkeiten der Qualifizierungsmaßnahmen und auch im Bereich der Organisationsentwicklung, auch im Management, das war damals natürlich alles nicht. Wir hatten einen Vereinsvorsitzenden. Dem hat man im Grunde irgendwann mal gesagt: ‚Du machst das!‘

(…) Die Frauen hatten ihre Gymnastikgruppen und das Kinderturnen. Und dann gab es noch Männerturnen. Aber das waren vereinzelte Männer, die einfach sehr gut waren, die dann eben für sich alleine trainiert haben und dann eben Kreismeisterschaften und ich glaube sogar Badische Meisterschaften gewonnen haben.

Es war halt zumindest eine Möglichkeit da, um sich zu bewegen. Und Kinderturnen und Jugendturnen waren etwas Anerkanntes. Da gab es eben auch die Mutter von einer Schulfreundin von mir, die hat Kinderturnen gemacht. So kam ich dann dahin und dann gab es diese großen Gaukindertreffen mit Lorbeerkranz und Turnwettkämpfen und was es da alles so gab. Und dann war aber deren Zeit vorbei und dann war da eine große Lücke. Dann war da ein junger Mann, der hat gesagt: ‚Ich würde das übernehmen. Aber ich brauche noch jemanden.‘ Und dann kam man auf mich. Ich war damals noch dreizehn oder so. Ich hatte dann schon die kleinen Knöpfe. Er hat mich eingewiesen und dann haben wir das zusammen gemacht. Er da oben die etwas älteren Mädchen und ich da unten das Kleingemüse. Ich habe von ihm gelernt und von den beiden, die da schon sehr professionell geturnt haben.

Da gab es noch ein altes Turnvater-Jahn-Turnhäuschen, so haben wir das genannt. Also da passten bloß ein Pferd und ein Trampolin rein. Da wurden wir zu zweit von denen gefördert, wie wir das jetzt machen sollten mit den Kleinen. Das war im Prinzip meine Übungsleiterinnenqualifikation.

Ich hatte bei der kirchlichen Jugendarbeit mehr Qualifizierung. Da habe ich dann also gelernt, wie man Gruppen leitet und all diese Sachen. Das habe ich bei der Kirche gemacht. Gruppendynamik und alles war ja zu der Zeit was ganz Wesentliches. Und eigentlich habe ich mich damals mit dem Holger immer besprochen. Und dann hat er gesagt: ‚So und so musst du das machen.‘ Wir haben zwei Mal in der Woche geturnt und sind dann zwischendrin rübergegangen und ich habe ihn gefragt: ‚Wie mache ich das jetzt?‘ – Das war meine Qualifizierung.“

„1974 habe ich Abitur gemacht im Juni. Im Oktober haben wir uns dann in der PH eingeschrieben. Allein schon, dass wir zu dritt eine Wohnung gemeinsam bewohnen wollten, war schon etwas Außergewöhnliches. Ich weiß noch, wie lange wir gebraucht haben, um eine Wohnung zu finden, also für drei Mädels. Karlsruhe ist ja jetzt nicht so, die politisch im Brennpunkt stehende Stadt gewesen – eher die badische Beamtenstadt. Und letztens hat noch mal eine meiner Mitbewohnerin gesagt, deren Vater Bankdirektor war, wie oft er dann angerufen und sich für uns verbürgt hat. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen. Also das war schon etwas Außergewöhnliches.

Wir haben alle unterschiedliche Fächer studiert. Ich war die Einzige mit Sport und Englisch. Ja, und für mich war das schon eine unglaublich wertvolle Zeit, da ich zum ersten Mal eine systematische Sportausbildung bekommen habe, die ich so ja durch meine Handarbeits- und Turnlehrerin nicht bekommen habe.

Ich war nie in einem Bereich herausragend, aber ich war in allen Bereichen gut. Bis auf das Schwimmen. Da war ich, glaube ich, nicht so herausragend. Da habe ich später schon auch noch mal kämpfen müssen, dass ich meine Prüfungen schaffe. Und Gymnastik-Tanz war noch so etwas.

Aber ich konnte alle Spiele. Ich konnte meinen Fußball spielen, jetzt wieder mit den Männern. Allerdings nur in der Freizeit und in den Pausen. Im Studium war Fußball für Frauen nicht vorgesehen. Es gab natürlich auch die Sporttheorie. Wir hatten einen Sportsoziologen, der aus Berlin kam. Und aus irgendwelchen Gründen hat er damals den Weg nach Karlsruhe gefunden. Ich glaube, das war die Berufung aufeine Professur. Und das war so ein Gegengewicht zu den beiden anderen Professuren, die eher klassisch orientiert die Leibeserziehung damals gelehrt haben.

Er hat mit seiner Sportsoziologie und dem Zusammenhang zwischen Sport und Politik natürlich auch meinen Nerv getroffen. Das ist auch bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen, genauso wie die Pädagogik. Das war die Zeit der emanzipatorischen Pädagogik. Auch da war ein Professor da, der die sehr stark gelehrt hat.

Und das andere war das Umfeld. Also wer zur PH ging, da war klar: Macht eine Lehramtsausbildung, die sehr eng im kultusministeriellen Einflussbereich lag.

Und ich war schon relativ früh in der Fachschaft engagiert und ich erinnere mich noch an eine Flugblattaktion. Ich glaube, Hans Filbinger war Ministerpräsident. Es war auch in Baden-Württemberg was anderes, wenn du so ein Flugblatt unterschrieben hast. Einige sind dann auch geladen worden vom Rektorat. Sie sollten sich das bitte überlegen. Dann waren da die Berufsverbote, die kamen zu der Zeit schon. Und ich weiß auch einige, die beim KBW engagiert oder Mitglied waren. Wo die Aussagen waren, dass, wenn sie sich hierfür engagieren, dann werden sie Schwierigkeiten haben, ein Angebot zu bekommen. Das war schon die Realität in dieser beschaulichen PH mitten in der Beamtenstadt.“ #00:38:57‑9#

„Dann war ich in Schramberg, meine erste Stelle als Junglehrerin. Ich war an der Förderschule. Es war auch Ok. Ich habe damals viel Sport unterrichtet. Der Chef hat mich machen lassen. Wo ich manchmal noch denke: Mit 16-jährigen Jungs. Also Förderschule für – damals hieß es Lernbehinderte.

Ich habe die 16-jährigen Jungs da alleine unterrichtet, auch oben auf dem Berg. Irgendwo in so einem alten Turnhäuschen. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe dann schon meine Konzepte der Mitbeteiligung von Schüler*innen an der Unterrichtsgestaltung, also diese emanzipatorischen Aspekte auch von der Aktivierung der Schüler*innen, da schon ausprobiert und gemeinsame Unterrichtsplanung mit ihnen gemacht. Ich konnte viel ausprobieren, aber ich wusste, es war nicht meine Welt im Schwarzwald. Und ich habe gelitten. Ich war zwar weiterhin gewerkschaftlich orientiert, aber ich war schon abgehängt.

Der Input fehlte mir, die theoretische Auseinandersetzung.

Und dann habe ich im Studium in Karlsruhe schon die Laborschule Bielefeld kennengelernt und Jürgen Funke damals mit dem Sportcurriculum des Erfahrungsbereiches Körpererziehung, Sport und Spiel. Ja, und dann habe ich ‚Die Zeit‘ gelesen, eine Anzeige gesehen, saß im Café, war auf dem Weg vom Schramberg nach Karlsruhe: Laborschule sucht Lehrkräfte, auch im Sport.

Und dann habe ich gedacht: Ja, warum nicht. Jetzt bewirb dich!

Fand ich im Nachhinein sehr mutig mit meinem Hintergrund. Habe das gemacht, wurde eingeladen. Weiß ich noch, wie heute diese Einladung.

Dann war es aber so, wir mussten da eineinhalb Tage, heute sagt man Assessment-Center machen. Einen Tag war ich bei Englisch, einen Tag bei Sport. Und dann war Hartmut von Hentig in der Auswahlgruppe Englisch. Und am nächsten Tag bin ich dann zum Sport gegangen. Dann haben sie angerufen und gesagt, ich würde die Stelle kriegen, allerdings zunächst nur einen angestellten Vertrag in Nordrhein-Westfalen. Für mich war das kein großes Hindernis. So bin ich dann 1980 nach Bielefeld gekommen und das ist meine Heimat geworden.

Der Wechsel nach Bielefeld war wie ein Eintauchen in eine neue Galaxie, auch bildungstheoretisch und bildungspraktisch. In Baden-Württemberg habe ich ja alles kennengelernt. Ich habe die Grundschule gehabt, ich habe die Hauptschule gehabt, das Gymnasium. Ich habe an der Berufsschule als Lehrauftrag Sport unterrichtet. Ich hatte die Förderschule sehr eng erlebt. Ich bin groß geworden unter der Zeit. Ich bin groß geworden unter Filbinger, Mayer-Vorfelder. Das war eine sehr konservative Ausrichtung. Auch das Bildungssystem war sehr konservativ ausgerichtet. Ich war ein Kind der damaligen sozialdemokratischen Bildungsoffensive. Ohne die hätte ich damals auch nicht das Gymnasium besuchen können.

Und das war mir schon immer sehr klar. Und es war mir schon immer sehr klar, dass diese Kinder, gerade als ich noch in der Lernbehinderten-Schule in Baden-Württemberg war, da hatten die Kinder ihr Stigma weggehabt. Die haben auch keine Chance gehabt.

Dann kam ich durch das Studium zur Laborschule Bielefeld, ein ganz anderes Konzept. Und dann kam ich da hin und habe dann ja nicht nur das Gesamtschulwesen in Nordrhein-Westfalen erlebt, die Durchlässigkeit und auch ein ganz anderes Verständnis von emanzipatorischer Erziehung und Bildungspolitik mit dem Versuch der Teilhabe wirklich aller Kinder. Was für mich ja auch so ein Lebensstrang ist. Dann noch Laborschule mit dem Schulversuch. Das war ja dann noch mal nochmal eine Form oder Möglichkeit, eine Bildungsstruktur zu erforschen, von der wir gehofft haben, dass die übertragbar ist.

Ich kam in der Zeit an die Laborschule, als wir noch wissenschaftliche Einrichtungen waren. Also noch direkt an die an die Universität angegliedert waren. Das heißt, wir hatten eine gewählte Schulleitung. Wir waren nicht der Kultusbürokratie unterstellt, sondern waren direkt dem Ministerium in Düsseldorf zugewiesen.

Das brachte natürlich auch sehr viele Freiheiten. Auch die Sozialdemokratie hat alle zwei Jahre mindestens einen Rechenschaftsbericht von uns verlangt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der dann viele Seiten umfasst hat, und wo wir uns legitimierten, dass das Geld, was ausgegeben wurde, auch sinnvoll war. Wir mussten unsere Konzepte legitimieren. Wir mussten die Forschungsberichte schreiben. Es war immer ein Kampf: Bekommen wir die weitere Unterstützung oder bekommen wir sie nicht? Es war kein ruhiges Arbeiten zu der Zeit.

Und dann wurden wir ja sukzessive überführt. Die Grundordnung wurde dann verändert. Dann waren wir nicht mehr wissenschaftliche Einrichtungen, sondern nur zentrale. Und dann kamen wir zur Kultusbehörde rüber mit all deren spezifischen Strukturen.

Es war eine unglaublich inspirierende Zeit und ich glaube, wir haben auch ganz viel auf den Weg gebracht. Wiewohl ich natürlich manche Curriculumkonzepte gerade im Sport heute sehr kritisch ansehe. Gerade Mädchen und Jungen waren ein sehr großer Baustein von Heine, Funke, Schmerbitz als ich kam. Und am Anfang war ich diesem Baustein und dieser Idee auch noch sehr verhaftet – also der koedukative Unterricht sozialisationstheoretisch unterfüttert. Wir müssen nur praktisch mit allen das Gleiche machen, dann werden wir auch die Erfolge erzielen, also im koedukativen Unterricht. Wir haben schon auch koedukative Konzepte entwickelt. Nicht, wie später gesagt wurde: Es wurden halt Mädchen und Jungen zusammengefasst. Das stimmte nicht. Wir haben zum einen klassisch männlich konnotierte Sportarten und dann wieder sehr offene Sportarten im Wechsel unterrichtet und wir haben uns da viele Konzepte überlegt, aber es hat halt nicht gegriffen. Ich habe damals dann auch das Konzept des mädchenparteilichen Sportunterrichts entwickelt, das zunächst nicht so kompatibel mit dem Konzept des Erfahrungsbereiches war.

Wir waren dann auch im Kolloquium bei Dietrich Kurz angeschlossen. Dann kamen die ersten Lehrpläne von Dietrich Kurz, die ja auch einen Paradigmenwechsel mit sich zogen, mit dem Doppelauftrag. Das war ja auch in NRW schon ein Meilenstein. Von daher gesehen ist die Laborschule für mich in der Entwicklung sehr wichtig gewesen“

„Die Didaktik hat sich verändert, also sehr stark hin zu individualisierendem Lernen, selbststeuerndem Lernen, demokratischen Lernen. Die Gymnasien haben sich verändert. Also es gibt, glaube ich, eine unglaublich heterogene gymnasiale Landschaft. Struktur. Die sind auch nicht mehr so miteinander. Man kann nicht mehr sagen ‚das Gymnasium‘. Man kann auch nicht sagen ‚die Gesamtschule‘.

Jetzt kommt der andere Bereich: Was ich jetzt sehe, ich würde nicht nur ‚Notstand‘ sagen, ich würde ‚Bildungskatastrophe‘ sagen. Also wenn ich jetzt manchmal darauf schaue. Ich frage mich, wie die Kollegen und Kolleginnen vor Ort das eigentlich noch bewerkstelligen. Wir hängen in einer Schulstruktur drin, die teuer ist, die niemandem mehr gerecht wird. Zwischendrin waren wir ein Land mit den meisten Schulformen. Das heißt, wir gehen weniger zum zweigliedrigen Schulsystem, sondern wir haben jetzt alles im Angebot. Was vor allen Dingen der integrierten Schulform, der Gesamtschule schadet. Also weil die Gesamtschule mindestens ein Zwei-Säulen-Modell bräuchte, um die Arbeit machen zu können, wie sie konzeptionell auch aufgestellt ist. Die Inklusion, die hängt an wenigen Schultern. Die hängt an der Gesamtschule, an den integrierten Systemen und vielleicht noch an den Hauptschulen, bisschen noch an den Realschulen. Aber die kriegen das mit den Ressourcen qualitativ nicht gestemmt. Inklusion ist auch nicht mehr das Thema, wie es noch vor einigen Jahren war. Das ist im Hintergrund. Man hat sich dran gewöhnt, dass die Ausbildung und die Entwicklung sehr mangelhaft sind. Da nehme ich jetzt die Gymnasien und die Berufskollege mit rein. Leider ist das Bildungssystem so unterfinanziert. Ich meine, wird ja jedes Jahr nachgewiesen und wir kriegen ja immer die neuesten Zahlen. Aber es ändert sich ja nichts. Also selbst die Grundschulen, die doch noch lange Zeit auch noch ressourcenmäßig zumindest einigermaßen gut aufgestellt waren, da ist schon lange genauso die gleiche Not.

Der Sportunterricht ist da in besonderem Maße betroffen. In meiner gewerkschaftlichen Arbeit war es damals die Sicherung der drei Stunden Sport für alle. Wir hatten mal tägliche Bewegungszeit für alle gefordert. Also da sind wir so meilenweit entfernt. Und die Unterrichtung durch Fachlehrkräfte – da sind wir auch so meilenweit davon entfernt. Ich war für Köln als schulfachliche Dezernentin zuständig, als ich die Gesamtschulen mitgegründet habe. Es war zwischen Pest und Cholera, sich zu entscheiden, dass wir noch mal ein integriertes System kriegen. Aber dann hatten sie keine Sporthalle. Was wir für Übergangsszenarien alle entwickelt haben, damit die Kinder sich einigermaßen bewegen können, aber geschweige denn eines wirklich fundierten, qualitativ und von der sachlichen Ausstattung abgesicherten Sportunterrichts.

Und während Corona, also da hat mir ja am meisten das Herz geblutet. Es kam wieder die alte Meinung: Mathe, Deutsch, Englisch müssen abgesichert werden, dann haben wir noch Naturwissenschaften. Und der Sportunterricht, obwohl die ja dann die ganze Zeit vor ihren Tablets saßen, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkam. Es waren dann einige Initiativen, die das aufgenommen haben. Und jetzt haben wir es nach wie vor. Das ist so etwas wie zwei Wahrheiten, diese Selbstverständlichkeiten, die nebeneinanderstehen. Auf der einen Seite wird beklagt und beklagen alle, auch die Eltern, dass ihre Kinder körperlich nicht mehr die Fitness haben, wie sie sie haben sollten. Und auf der anderen Seite wird aber dem Sportunterricht nicht mehr oder immer weniger die Bedeutung gegeben.“