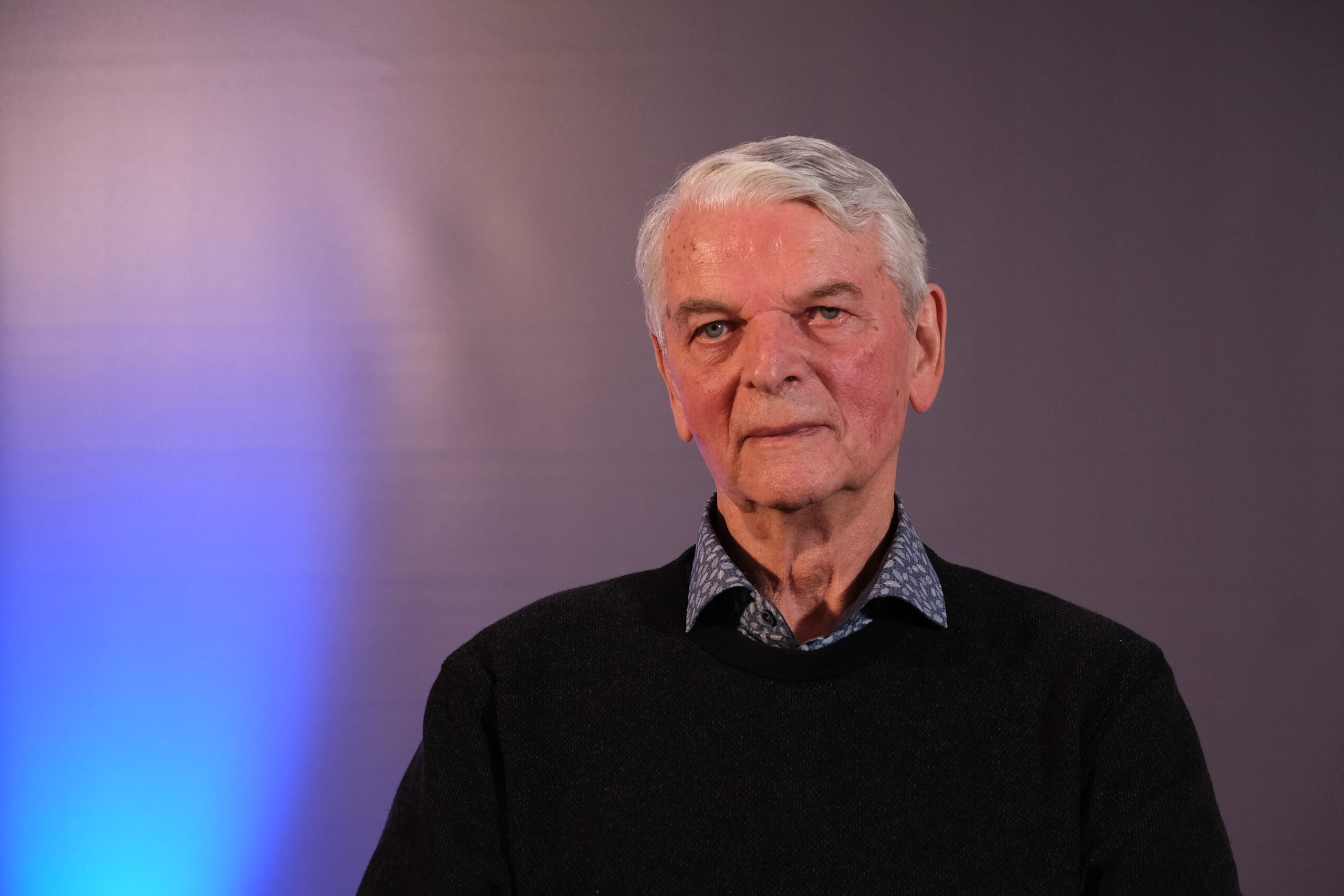

Lübking, Herbert

Herbert Lübking

*1941

Heimatverbundener Ausnahmehandballer

Während seiner Karriere konnte Herbert Lübking sowohl auf dem Feld, als auch in der Halle die reüssieren. Mit dem TuS Nettelstedt schaffte der Weltmeister in sechs Jahren den Aufstieg von der Kreisklasse in die 1.Handballbundesliga.

Kurzbiografie

- Geboren 1941 in Dankersen (heute Minden-Dankersen)

- 1949 Eintritt in den TSV Grün-Weiß Dankersen (heute TSV GWD Minden e. V.)

- 1965-1970 Tätigkeit bei Melitta

- 1966 Weltmeister Feldhandball

- 1966 Silbernes Lorbeerblatt

- 1967 und 1970 Deutsche Meister Feldhandball mit TSV Grün-Weiß Dankersen

- 1967 Torschützenkönig der Handball-Weltmeisterschaft mit 38 Toren (Halle)

- 1968, 1969, 1970 Europapokalsieger Feldhandball mit dem TSV Grün-Weiß Dankersen

- 1969 Erster deutscher Handballspieler mit 100 Länderspielen

- 1970-2003 Verkaufsleiter für Damen-Oberbekleidung beim Textilunternehmen Hucke

- 1972 Olympische Spiele in München 6. Platz (Halle)

- 1978 Bundesverdienstkreuz am Bande

- 1970-1976 Wechsel zum TuS Nettelstedt; es folgt der ununterbrochene Durchmarsch von der Kreis- bis in die Bundesliga (6 Aufstiege in Serie)

- 1979-1982 Spielertrainer beim TBV Lemgo

Herbert Lübking über …

-

… erste Endspiele für Grün-Weiß-Dankersen

„Bei der ersten Deutschen Meisterschaft, die wir gespielt haben, waren nur Spieler aus Dankersen in der Mannschaft, einem Ort von nur 3800 Einwohnern.

Es war einfach so, es wurde trainiert, es wurde gespielt und es war sehr wahrscheinlich gerade zu einem Zeitpunkt, dass die richtigen Leute jahrgangsmäßig hier spielen sollten. Vor dem 18. Geburtstag durfte eigentlich gar keiner in der Seniorenmannschaft spielen. Ein Tag vor dem Spiel, also an dem Tag des 18. Geburtstags, kamen die Verantwortlichen zu mir und sagten: ‚Die Geburtstagsfeier kannst du heute absagen, du musst morgen früh in der ersten Mannschaft spielen. Wir haben deinen Pass umgeschrieben.‘ Also ich bin dann genau einen Tag nach meinem 18. Geburtstag zu meinem ersten Feldhandballspiel. Bei 13 Grad Kälte mussten wir dann dementsprechend spielen.

Die Gäste habe ich alle um 12:00 nach Hause gebracht, die mussten Feierabend machen. Mein Vater kam rein und sagte: ‚Jetzt ist Schluss und morgen muss der Junge Handball spielen.‘ Und so war der erste Spieltag in der Seniorenmannschaft.Zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nur Feldhandball. Als Dankersen dann erfolgreich im ersten Endspiel war, kam dann der erste Spieler aus 30 Kilometer Entfernung. Das war Manfred Horsgötter, der zu uns kam. Der war dann beim zweiten Endspiel, was wir gehabt haben. Da hatten wir also einen Ausländer, einen Fremden in der Mannschaft, der aber gerade 30 Kilometer entfernt wohnte. Und so ging das eigentlich los. Wir hatten aber nie mehr als drei oder vier Spieler, die aus der näheren Umgebung kamen, die dann hinterher bei uns spielen wollten. Das war insofern auch ganz gut, weil wir ja nun einige Endspiele dann hinterher mit Dankersen auf dem Großfeld hatten.

Ich glaube, es war für Dankersen so ein Glück, dass im Ort so viele großartige Handballer zusammenkamen. Und ich muss sagen, vielleicht waren es auch die Trainer, die sich darum gekümmert haben. Es ging dann ja hinterher weiter, als dann die Feld-Handballspieler dementsprechend ein bisschen ruhiger geworden sind. Dann gingen die Hallenspiele los und im Grunde hatte Dankersen keine Halle. Es wurde dann bei den Engländern in der Halle trainiert. Das war eine Halle, wo tagsüber Panzer oder aber LKWs drinstanden. Das war die erste Halle, wo überhaupt in Minden dann Hallenhandball gespielt wurde, weil keine anderen Hallen da waren. Die Kreismeisterschaft wurde ausgetragen über zweimal siebeneinhalb Minuten Spielzeit. Das war noch eine andere Spielzeit, als das dementsprechend heute ist.

Der Kreismeister kam zur Bezirksmeisterschaft, Bezirksmeister kam zu Westfalenmeisterschaft und die Westfalenmeisterschaften waren ja schon in der Westfalenhalle, wo hinterher dementsprechend dann zwei Mal zwölfeinhalb oder später zweimal eine Viertelstunde gespielt wurde. So wurden die Meisterschaften ausgetragen und da hat sich dann im Endeffekt auch unser Verein neben den Feldspielen auch dementsprechend qualifiziert, oft für die Westfalen- und Westdeutsche Meisterschaft. Und wir sind ja auch ins deutsche Hallenhandball-Endspiel gekommen gegen ‚Frisch Auf Göppingen‘ in Stuttgart.“ -

… den finanziellen Ausgleich als Spieler

„Ich kann das heute im Endeffekt mit ganz ruhigem Gewissen sagen, weil ich dementsprechend hinterher berufsmäßig Erfolg hatte, dass wir fürs Handballspielen absolut nie etwas bekommen haben. Wir haben selbst in der Ländermannschaft nichts bekommen, selbst als wir Weltmeister geworden sind. Im Grunde haben wir hinterher 50 DM erhalten, die wir hingelegt haben, wo wir den Abend von finanziert haben. Das war also dementsprechend ganz klar.

Nachdem ich schon 109 Länderspiele mit Grün-Weiß Dankersen hatte und dann einen Vereinswechsel 1970 zum TuS Nettelstedt gemacht hatte, wurde alles untersucht, ob da Geld geflossen war, aber die mussten alle feststellen, dass das rein eine berufliche Veränderung war. Ich war verheiratet, hatte zwei Kinder. Da musste das ja irgendwo nach dem Handballspielen weitergehen und es ging dann auch vollkommen erfolgreich mit dem TuS Nettelstedt weiter.Ich bin ja zum TuS gegangen, die spielten in der Kreisklasse, das war die sechste Klasse und wir sind sechsmal hintereinander jedes Jahr aufgestiegen bis in die Bundesliga. Und das im Endeffekt mit Spielern, die immer nur Kreisklasse waren. Aber den Weg haben wir gemacht, vom Grunde raus, und das war erfolgreich. Und wir sind dann ja noch mal 1975, da spielte man noch auf dem Feld und in der Halle, mit dem TuS Nettelstedt bis ins deutsche Endspiel gekommen, im direkten Weg von der Kreisklasse bis zum Endspiel.“

-

… Erinnerungen an die Sporthalle der britischen Kaserne in Minden

„Auf diesem Gelände der Engländer, wo die Simeons-Kaserne drauf war, wo wir spielten, wurden wir praktisch am Eingang gesammelt und dann zu der Halle hingeführt. Das galt auch für die Zuschauer. Das war gut. Für uns war das alles eine ganz tolle Sache zu dem Zeitpunkt als Jugendliche. Da wurden auch die Schulmeisterschaften drinnen ausgetragen in dieser Simeons-Kaserne. Und wir konnten anschließend in die Kantine gehen. Und in der Kantine, dass weiß ich noch wie heute: Bei den Schulmeisterschaften hatte ich glücklicherweise so gut gespielt, dass ein Zuschauer hinterherkam und sagte: ‚Komm mit in die Kantine, ich gebe dir ein Würstchen aus.‘

Da habe ich mich so drüber gefreut damals. Das ist immer in Erinnerung geblieben! Da haben wir gesagt: ‚Oh, das ist ja toll, da kostet ein Würstchen 50 Pfennig. Da gehen wir jetzt immer hin.‘ Und ich habe grundsätzlich aus dieser Kantine Gutbrotschokolade mitgenommen. Die gab es damals und die schmeckte so gut und die konnten wir so günstig da kaufen. Ich habe jedes Mal immer von zu Hause einen Auftrag gekriegt. ‚Bring drei Tafeln Gutbrotschokolade aus der Kantine mit nach Hause, die ist ja so billig, die kannst du da kaufen!‘ Und die älteren Herren, die Zuschauer sind natürlich von vornherein auf diesem Gelände der Engländer gewesen und in die Kantine gegangen. Die tranken dann immer Koks, das war dann Schnaps mit zwei Kaffeebohnen drinnen.

Es ging für viele schon alleine nur darum dahinzugehen, um da Würstchen zu essen und in der Kantine was zu kriegen. Die Halle war übrigens so eine Katastrophe. Die hatten noch selbst in der Halle richtig Koks in Haufen da rumliegen. Da standen die Zuschauer drauf, die standen auch im Spielfeld drin. Da sind Zuschauer reingegangen, die hätten bald auf den Schultern sitzen müssen, dass die überhaupt da reingingen, die standen ja alle. Da gab es überhaupt gar keine Sitzplätze drinnen in der Halle.

Selbst, wenn ich über ein Tor warf, dann musste ich damit rechnen, wenn einer auf der Toilette saß, dann kriegte der den Ball gegen die Tür. Die war direkt hinter dem Tor. Das war ein Erlebnis, da in dieser Halle zu spielen. Wir hatten mit den Engländern keine Schwierigkeiten, weil wir dahin geführt wurden. Aber Kontakte hatten wir direkt nicht. Höchstens dann in der Kantine hinterher, wo jeder gerne reinging.“ -

… Hintergründe seines Wechsels nach Nettelstedt

: „Es sind ja mehrere Spieler von Dankersen nach Nettelstedt gegangen, die auch bei uns in der Bundesliga-Mannschaft gespielt haben. Auch Erwin Heuer, der mit mir auf dem Feld Weltmeister geworden ist, der auch beim letzten Spiel der Deutschen Meisterschaft dabei war, was wir beide im MindenerWeserstadion gemacht haben, wo wir Deutscher Meister geworden sind, da wurde er verabschiedet. Und da habe ich gesagt: ‚Ihr müsstet eigentlich in Nettelstedt die Richtigen holen und dann wird das schon bei euch klappen.‘ 14 Tage später stand mit einem Mal bei uns einer im Haus drin und sagte: ‚Ja, ich habe mal gehört, im Grunde müssen wir nur die Richtigen holen, kommen Sie doch.‘ ‚Nee, ich komme doch nicht zum Kreisklasseverein.‘ Ja, und dann ging das los.

Dann kam der Chef dieser Firma Hucke, die auch 1000 Mitarbeiter gehabt hatte und da war eigentlich so ein Kontakt auf Anhieb, wo ich sagen kann: ‚Oh, das ist was anderes als wie mein ehemaliger.‘ Obwohl mein ehemaliger das ist ja Horst Bentz, der Melitta-Chef. Der zwar Patenonkel zu meinem Sohn ist, aber er hat nie was hören lassen. Also davon abgesehen war das auch nicht so tragisch.

Und der kam dann hin und sagte mir: ‚Komm, du kriegst einen Job und einen Vertrag, ich mache das mit meinem Bruder zusammen, die Firma, wir unterschreiben beide den Arbeitsvertrag. Und das war ein Riesenbetrag mehr, als das ich vorher erhalten habe. Also da muss man überlegen. Da habe ich gesagt: ‚Ich überleg mir das mal.‘ Dann habe ich mit unserem Hausarzt gesprochen, mit verschiedenen Leuten, um zu fragen: ‚Was hältst du davon?‘ Er sagte: ‚Wie lange willst du denn noch in der Ländermannschaft spielen?‘ Ich sage: ‚Ja eigentlich bis zur Olympiade, aber damit muss ich mich abfinden, dass das nichts mehr wird, dass das vorbei ist.‘Sehr gut, dann haben wir immer weiter gesprochen und weiter gesprochen. Dann hatte er mich eingeladen mit meiner Frau zu sich nach Hause. Da habe ich gesagt, weil er mich immer einlädt, weil ich auch eigentlich so bin: ‚Wenn der einlädt, gut, dann lädst du den auch ein‘. Das war dann ein entscheidender Abend. Dann war er bei uns zu Hause der DankerserHandballobmann, der hatte gehört, dass da sich etwas tut. Also hat er sich dann mit dem Auto bei uns in der Nähe hingestellt und hat gesagt: ‚So, wer kommt denn da heute Abend?‘ Und wie er reinkam und belanglos sagte, er wollte nur mal gucken, wie es geht und hat dann gesehen, dass der Tisch bei uns gedeckt war. ‚Kriegt ihr Besuch?‘ ‚Ja, wir kriegen nachher noch Besuch.‘ Dann hat er sich da in die Nähe gestellt.

Und er hat gesehen, dass da ein 600er Mercedes bei uns vorfuhr. Und dann hat er alles in die Wege geleitet. Dann ist er noch zu meinem Arbeitgeber gefahren. Der hat mich sofort zu ihm beordert. Und da habe ich gesagt: ‚Da ist bis jetzt überhaupt nichts. Ich möchte einfach einen Arbeitsvertrag haben, dass ich, wenn ich nicht mehr Handball spiele, das kann ja schnell sein, dass ich dann im Grunde hier weiterarbeite.‘ ‚Gut, dann haben Sie mein Wort.‘ Ich sage: ‚Gut, dann können Sie es ja schriftlich geben.‘ ‚Bei mir kriegt keiner was schriftlich.‘

Und was mich wahnsinnig aufgeregt hatte: Es standen genau wie hier mehrere Stühle da. Ich musste anderthalb Stunden vor ihm stehen, anderthalb Stunden hat das Gespräch gedauert.Er sagte: ‚Sie bleiben hier!‘ Er wollte mir noch was geben. Ich sagte: ‚Ich will nichts, ich will nur einen Arbeitsvertrag haben. Ich möchte das schriftlich haben‘ ‚Kriegen Sie nicht!‘ Ich sage: ‚Gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen.‘

Dann bin ich zu meinem Arbeitsplatz zurückgegangen. Und wie ich auf Arbeit kam, kam schon gleich der Abteilungsleiter: ‚Sie möchten sofort die Firma verlassen und ja, tut mir leid usw. und so fort.‘ Und da hatte ich auch einen guten Kontakt in der Abteilung, sind ja zig Leute, die bei Melitta in der Kaffeeabteilung da arbeiten. Dann habe ich hinterher mit den Verantwortlichen in der Kaffeeabteilung, als alles beendet war noch bei mir zu Hause in der Kellerbar einen Abschied gefeiert. Und die sind auch alle gekommen, muss ich sagen. Ich habe gesagt: ‚Freut euch, dass Horst Bentz das nicht weiß. Wenn der das weiß, wirft er euch nachher wahrscheinlich raus.‘ Dann war das die Verabschiedung und es sind viele Leute hinterher selbst in der Kreisklasse als Zuschauer zu Nettelstedt rübergegangen.“ -

… das Attentat bei den Olympischen Spielen 1972

„Eigentlich habe ich von unserer Mannschaft mehr erwartet. Direkt als dieser Überfall war, hatten wir davon mitbekommen. Da wurde auch jedem freigestellt, ob er nach Hause fahren wollte oder ob er weiterhin an den Olympischen Spielen teilnehmen wollte. Es sind ja welche weggefahren, Manfred Ommer zum Beispiel. Und wir sind dann dageblieben und haben weitergespielt. Ich hatte dann von einem Fernsehreporter, Sniegocki vom Zweiten Deutschen Fernsehen, erfahren, wann die die Terroristen rausgebracht werden sollten.

Und ich wurde auch im Fernsehen gefragt, was ich dazu sagen würde. Ich habe dann damals nur gesagt: ‚Solange die hier im Dorf sind, sollen die Olympischen Spiele nicht weitergehen, solange sollen die Spiele auf jeden Fall erst mal unterbrochen werden, damit das geklärt ist.‘

Dann kriegte ich die Nachricht: Genau dann und dann um die Uhrzeit werden die rausgebracht mit dem Bus unten aus den Garagen im Olympischen Dorf. Und da ich so neugierig war und wollte das sehen, ich bin so ein Idiot gewesen, muss ich heute sagen. Das habe ich auch schon oft gesagt.Ich habe mich genau da hingelegt, wo die Busse unten aus der Tiefgarage rausfahren, habe mich hinter die Mauer gelegt, sodass ich da durchgucken konnte, wo die rausgefahren sind. Und ich habe das genau gesehen, wie die mit dem Bus rausgebracht wurden, gegenüber auf das BMW-Gelände, um mit einem Hubschrauber zu starten.

Hinterher, wie ich das mitgekriegt hatte, dass die da in Fürstenfeldbruck dementsprechend dann das alles in Luft ging, dachte ich mir: Stell dir bloß vor, die hätten jetzt auf dieser Tiefgarage, versucht die festzunehmen und hätten das da gezündet. Ich wäre ja mit hochgegangen. Ich saß ja nur ein Stück da drüber.

Da sagte meine Frau: ‚Du bist bescheuert!‘ Ich hatte dann auch Karten für unser Spiel um den sechsten Platz für meine Frau, für den Arbeitgeber usw. Die sind aber dann nicht gekommen und haben gesagt: ‚Nee, das tun wir uns nicht an. Am besten, du setzt dich auch in den Zug und kommst nach Hause.‘ Ich sage: ‚Nein, das mache ich nicht. Ich bleibe bis zum Schluss hier.‘ Ich bin auch dann bis zum Schluss dementsprechend geblieben. Das mit den fröhlichen Spielen war dann restlos vorbei.Die israelische Unterkunft und unsere Unterkunft waren schon ein bisschen auseinander. Da war auch das Speiserestaurant dazwischen. Das war also im Grunde genommen doch eine Ecke dementsprechend entfernt. Aber als sie dann da rausgebracht wurden, das waren im Grunde keine zwei Meter zwischen uns.

Da war nichts abgesperrt, die haben nur alle gesagt: ‚Alle in den Unterkünften bleiben!‘

Aber der Reporter hatte mir genau gesagt: ‚Dann fahren die da raus! Und dann habe ich gesagt: ‚Oh, das ist der Weg zum Speisesaal.‘ Das war, wo die Tiefgarage und die Busse unten durchfuhren.

Ich konnte dementsprechend fast da reingucken. Es war eine ganz schlimme Situation. Ich weiß auch nicht, wie die ins Olympische Dorf gekommen sind. Die sind über den Zaun oder was da rüber gekommen usw. und so fort.Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, ob jemand nach Hause wollte, ob jemand abreisen wollte. Aber von den Handballern wollte keiner. Wir hatten zwischenzeitlich ja auch Zeit, und konnten uns die Leichtathletikkämpfe angucken. Wir mussten aber im Zug nach Augsburg, in Augsburg haben wir dann gespielt.

Also eigentlich hatte ich noch ein bisschen mehr erwartet. So richtig, dass da jetzt die Mannschaft direkt zusammenbleiben muss. Aber im Olympischen Dorf ging jeder so vor: Wenn kein Training angesetzt war, ging jeder irgendwo hin. Viele saßen da nur im Olympischen Dorf und sammelten Autogramme. Da habe ich nur gesagt: ‚Oh, dass kann nix werden.‘“

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Hier finden Sie in Kürze das vollständige Interview im PDF-Format: