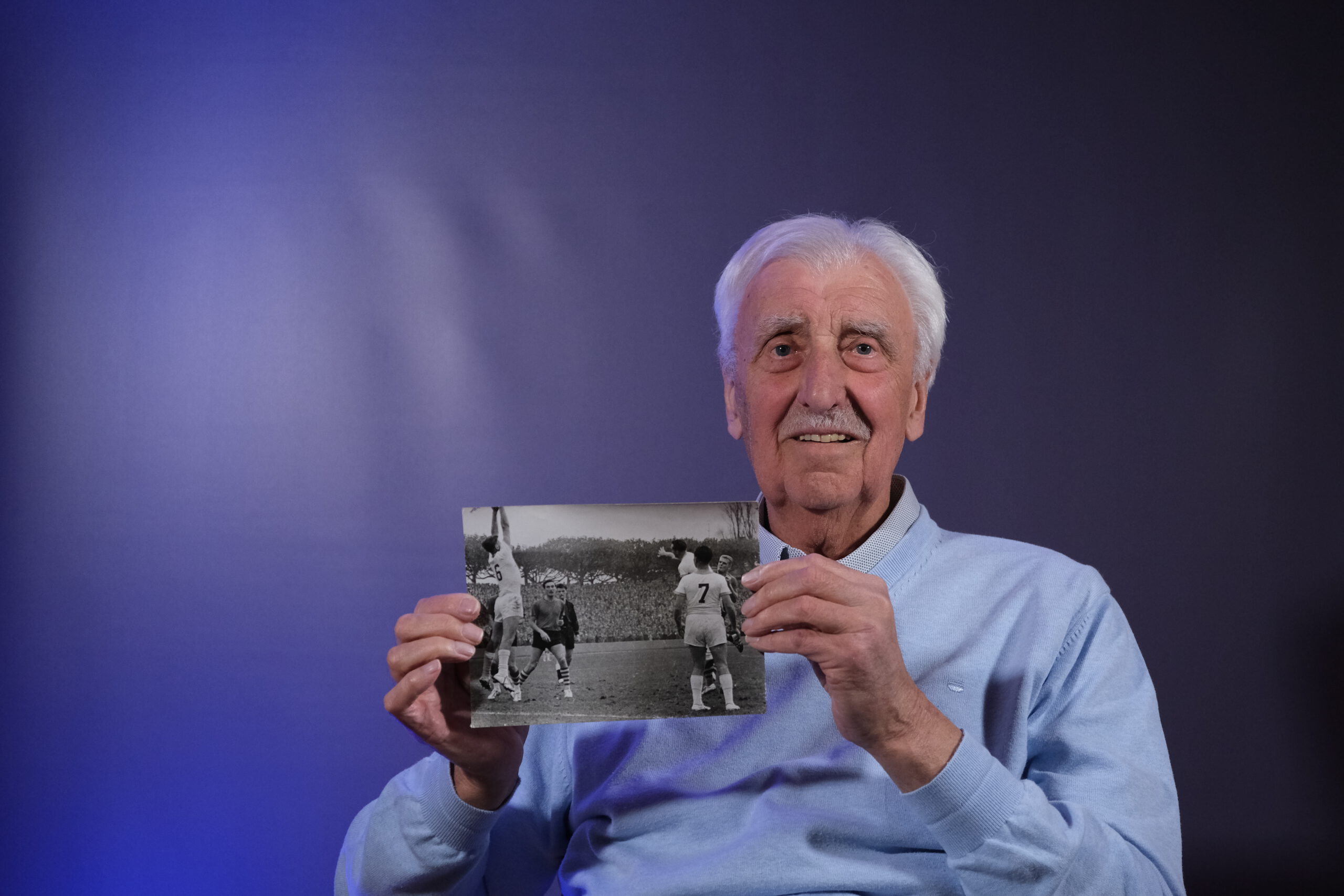

Cornelia “Conny” Dietz

Cornelia “Conny” Dietz

*1962

Paralympicssiegerin (Goalball), Welt- und Europameisterin (Tor- und Goalball)

Aufgewachsen im schwäbischen Leibertingen, entdeckte Cornelia Dietz ihre schwarz-gelbe Liebe zum Revier. Im Tor- und Goalball reüssierte die Herzensdortmunderin, die sechsmal an den Paralympics teilnahm, einmal Gold gewann und das deutsche Team 2008 als Fahnenträgerin in das Pekinger „Vogelnest“ führte.

Kurzbiografie

- Geboren 1962 in Meßkirch, Kreis Sigmaringen (Baden-Württemberg)

- 1977-1980 Ausbildung zur Bürokauffrau, Telefonistin, Steno-/Phonotypistin

- 1980-2006 Behinderten-Sportverein Stuttgart

- 1980-2018 Diverse Positionen bei der Deutschen (Bundes-)Post / Telekom AG

- 1984-2008 Sechs Teilnahmen als Goalballerin an den Paralympics (mit Ausnahme der Spiele 2000)

- 1985 und 2005 Europameistern im Goalball

- 1989, 1991 und 1999 Europameisterin im Torball

- 1996 Paralympicssiegerin im Goalball

- 1999-2005 Leitung der Abteilung Tor-/Goalball im Deutschen Behindertensportverband

- 2001 und 2004 Weltmeisterin im Torball

- 2007 Weltmeisterin im Goalball

- 2011-2016 ISC Viktoria Kirchderne

- Seit 2017 BV Borussia Dortmund 1909 e. V.

- Silbernes Lorbeerblatt

“Conny” Dietz über …

-

… Kindheit und Schulzeit

„Ich bin natürlich als Kind mit Fußball aufgewachsen. Das war auch damals schon der wichtigste und bekannteste Sport, dann kamen Turnen und Leichtathletik im Schulsport.

Ich habe dann immer in der Freizeit mit den Jungs aus dem Dorf Fußball gespielt, was halt so ging vom Sehen her. Und ja, ich wollte halt auch immer dazugehören und immer dabei sein.

Und durch die Landwirtschaft hatten wir ja auch immer Feldarbeit zu bewältigen.

Die hat unsere Mutter mit uns Kindern und mit dem Nachbarn, der schon etwas älter war, gemacht, denn unser Vater war ja arbeiten und so bin ich schon immer in Bewegung gewesen. Ich habe auch schon mal körperlich was gemacht und auch Sport getrieben. Das kam mir auch in der Entwicklung zugute, wenn ich heute so zurückblicke.Ich wurde ganz normal, heute würde man sagen „inklusiv“ beschult, allerdings ohne jegliche Hilfsmittel. Vor meiner Einstellung mussten meine Eltern mit mir zum Gesundheitsamt, um einen Test zu machen, ob ich überhaupt auf die Regelschule gehen kann, das weiß ich noch. Da war ein Lehrer, der malte was an die Tafel und ich habe das nachgemalt, was ich halt so vom Sehen her erkennen konnte. Malen und Zeichnen, das hat mir auch immer Spaß gemacht, deshalb fiel mir das jetzt nicht schwer, das nachzumalen. Und dann war das okay. Dann gab der das Okay.

‚Das Mädchen kann bei uns auf die Schule gehen.‘ Der damalige Rektor der Schule, der war natürlich auch ein Förderer. Der mochte mich auch als Kind und sagte halt: ‚Ja, das muss man doch unterstützen, du musst helfen.‘

Aber so in der Schule, im Schulalltag war es oft auch so, dass die Lehrer manchmal, ich würde es heute so rückblickend sagen, auch mit der Situation überfordert waren.

In der Praxis stellte sich das so dar: Die schrieben ja immer etwas an die Tafel und wir mussten das abschreiben. Also bin ich aufgestanden und von meinem Platz zur Tafel gelaufen, so 30 Zentimeter vor die Tafel, dann konnte ich das lesen, habe das dann gelesen, mir versucht zu merken und bin zurück zum Platz zum aufschreiben. Da habe ich natürlich oft die Hälfte vergessen. Das heißt, ich musste immer wieder dahin und meine Mitschüler waren natürlich genervt, weil ich denen im Weg stand. Und irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr. Dann habe ich das auch einfach gar nicht mehr gemacht und bin einfach nur sitzen geblieben und habe es dann irgendwann aber halt abgeschrieben von den Mitschülern.“ -

… Anfänge im Behindertensport der 1970er-Jahre

„Wir haben einmal in der Woche Training gehabt und das war’s dann. Also mehr habe ich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht gemacht. Und durch die Internatsverköstigung, also früher als Kind, war ich immer sehr schlank gewesen, aber durch den Internatsaufenthalt und wenig Sport und immer nur sitzen habe ich natürlich auch ein paar Kilo zugenommen. Mit Joggen habe ich erst angefangen, da war ich schon 30 oder so.

Ich habe meine erste Arbeitsstelle angetreten und habe da dann schon mal die Arbeitskollegen gefragt: ‚Wo kann man denn hier in Stuttgart Sport machen als sehbehinderter Mensch?‘ Und der eine Arbeitskollege, der kannte den Verein und hat dann den Vorsitzenden Wolfgang Rochhausen gefragt. Der war früher selber ein ganz aktiver Behindertensportler, der hatte eine Beinprothese und kam aus der ehemaligen DDR, er ist geflüchtet in den Westen und hat dort angefangen, Behindertensportnetzwerke aufzubauen. Er hat Kontakt aufgenommen zu Vereinen in Deutschland und in Europa. Die sind auch dann schon mal nach Dänemark zum Leichtathletik-Sportfest gefahren oder nach Italien. Und der Abteilungsleiter, der war auch blind, Edgar Knecht hieß der und den habe ich dann so kennengelernt und eben auch diese Gruppe.

Dann war es so, dann habe ich halt trainiert und er sagte dann: ‚Wir haben auch Turniere!‘ Dann gab es immer Einladungen, da gab es immer Freundschaftsturniere. Wir haben ein Turnier im Jahr veranstaltet und haben Vereine eingeladen und die Vereine haben uns dann wieder eingeladen, auch europaweit. Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Belgien, das waren so die Hauptreiseziele von uns und dann sind wir am Wochenende auch immer hingefahren. Freitag Anreise, Samstag Turnier und Sonntag Abreise. Das war auch immer eine schöne Zeit.“ -

… mediale Berichterstattung

Die Berichterstattung der Medien war eher ganz minimal. Für die Weltspiele der Behinderten in New York, da gab es einmal so eine Sondersendung am Sonntagnachmittag im ZDF, die ging eine Stunde. Da war aber nicht der Sport im Vordergrund, sondern eher die Behinderung, die gesundheitlichen Einschränkungen.

Da war so der Fokus: Das sind jetzt Menschen, die machen jetzt halt ein bisschen Sport und darüber wollen wir jetzt mal berichten. Und es ist doch toll, wie die das alles so machen.

Und als ich in Peking meine letzten Paralympischen Spiele teilgenommen habe, da war die Medienberichterstattung von den ganzen Spielen bei 100 Stunden. Da wurde also auch schon einige Jahre zuvor der Sport in den Fokus gesetzt, also eben unter der Prämisse, dass es Sport von Menschen mit Behinderung ist, aber das ist auf höchstem Leistungsniveau. Es ist sowieso nicht vergleichbar mit dem Sport von nichtbehinderten Menschen, finde ich. Das muss man immer getrennt betrachten und auch differenziert betrachten. Aber das Medieninteresse allgemein, es hat die letzten Jahre schon sehr zugenommen. In den Jahren zwischen den Paralympischen Spielen, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also da kommt es darauf an, was für eine Sportart ist es, worüber berichtet werden soll? Also das gucken die Medien sich halt auch an: Was interessiert die Zuschauer? Da sind dann eher so die Individualsportarten wie Leichtathletik, Schwimmen, die stehen da eher im Fokus als der Mannschaftssport.“ -

… internationale Erfolge

„Nach 1992 hatte ich tatsächlich auch mal eine kurze Pause eingelegt und bin dann 1993 wieder eingestiegen in die Nationalmannschaft. Da war eine Spielerin wieder zurück und dann kam noch eine zweite sehr starke Werferin dazu, dass wir eben 1994 bei den Weltmeisterschaften in Colorado schon mit einer leistungsstärkeren Mannschaft antreten konnten. Wir haben dann tatsächlich dort die Vizeweltmeisterschaft gewonnen. Das war für uns schon ein sehr großer Erfolg. Das hätte ich mir nicht so erträumen lassen. Umso größer war die Freude, weil auch die Qualifikation für Atlanta dann damit einherging. Und in Atlanta, da haben wir dann alle als Mannschaft noch mal einen Zacken oder einen Zahn zugelegt und noch mal eine Schippe drauf gelegt. Und das war auch für mich persönlich das Turnier meines Lebens. Da habe ich als Centerin gespielt, also die Mittelposition begleitet und da hatte ich mich einfach von Spiel zu Spiel immer mehr reingespielt. Ja, das war schon klasse.

Also wenn man so die allgemeine Entwicklung betrachtet und den Stellenwert von Goalball innerhalb des Verbandes, dann war das so, dass wir vom Verband aus gesehen nicht so die Favoriten waren, weil wir halt entweder gut waren, oder es lief halt nicht so gut. Also wir waren nicht so beständig, nicht so stetig in der Entwicklung und dementsprechend hatten wir da eher so eine Außenseiterrolle. Das hat sich dann erst durch den Gewinn der Goldmedaille in Atlanta geändert. Da hat der Verband auch wahrgenommen: Die Goalballerinnen können ja auch was, die können auch Medaillen gewinnen. Und ja, das war dann schon gut gewesen. Mich hat das persönlich auch gefreut, dass auch seitens des Verbandes dann Anerkennung kam.

Die öffentliche Meinung hat sich ähnlich entwickelt wie die mediale Berichterstattung. Also da wurde durch den Gewinn der Goldmedaille auch schon mal mehr berichtet. Dann gab es auch schon mal einen Artikel in der Zeitung oder man wurde mal eingeladen zu einer Sendung. Aber ansonsten, wenn dann die Spiele wieder vorbei waren, dann flacht das natürlich auch wieder ab, weil da waren halt dann Sportler. Ich sage mal: Als Mannschaftssportler kann man halt nur eine Medaille gewinnen. Aber wenn man dann Leichtathleten sieht, die gewinnen vielleicht zwei, drei Medaillen oder Judoka oder Schwimmer, weil die in verschiedenen Kategorien antreten können, da lag dann im Medieninteresse mehr der Fokus darauf.“

-

… ihre Verbindung zum BVB

„Also in meiner ersten Zeit in Dortmund, da habe ich natürlich auch immer so ein bisschen den BVB verfolgt, ich hatte aber keine Dauerkarte zu dem Zeitpunkt, sondern bin halt dann ins Stadion gegangen, wenn das möglich war. Aber tatsächlich war das so, dass mein Sport für mich oberste Priorität hatte. Das hat sich dann erst später anders entwickelt, als ich dann aufgehört habe mit meiner internationalen Karriere, dann habe ich mich mehr dem Fußball gewidmet. Und tatsächlich hat die Goldmedaille mir zu einer Dauerkarte bei Borussia Dortmund verholfen. Das ist auch noch mal eine ganz eigene Geschichte. Nach dem Gewinn der Goldmedaille in Atlanta hatte eine Arbeitskollegin organisiert, dass ein örtlicher Radiosender zu mir nach Hause gekommen ist und ein Interview gemacht hat. Sie fragte: ‚Als Sportlerin hast du doch jetzt schon alles erreicht. Was wäre denn noch so dein Traum?‘ Und dann habe ich ganz schlagfertig gesagt: ‚Also ich sage mal so: Es ist einfacher, bei Olympia eine Goldmedaille zu gewinnen, als bei Borussia Dortmund eine Dauerkarte zu bekommen.‘ Und das hat der damalige Geschäftsführer Walter Maaß im Radio gehört. Und ja, es tat sich dann lange Zeit nichts. Ein Kollege bei der Telekom, der sprach mich dann nach drei, vier Wochen an und sagte, dass ich mal unbedingt in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund anrufen sollte, da würde was für mich hinterlegt sein, das waren dann tatsächlich die Dauerkarten.

Was mich besonders gefreut hat, das muss ich wirklich sagen, ich komme aus Süddeutschland und habe jetzt nicht so diese Rivalität zwischen Dortmund und Schalke, aber ich fand das ganz toll, dass 1997 der BVB die Champions League gewonnen hat und Schalke 04 den Europapokal. Das fand ich toll, denn das war für mich einfach so eine Bestätigung für das Ruhrgebiet. Ich sage auch immer: Klar, man kann Rivale sein, man kann vielleicht mal ein bisschen frotzeln und sich ein bisschen necken. Aber ich finde, man muss respektvoll sein und keine Gewalt einsetzen. Ich lehne Gewalt auch ab, sondern man sollte einfach friedvoll sein. Und wir, wir machen das ja für Fußball, wir machen das ja für unsere Gesellschaft und für das Ruhrgebiet. Und es gibt keine andere Region in Deutschland, wo der Fußball so eine wichtige Rolle spielt als im Ruhrgebiet meiner Meinung nach.

Als ich dann 1997 die Dauerkarte bekommen habe, habe ich mir natürlich auch gesagt, dann trete ich auch in den Verein ein, um einfach auch zu unterstützen. Und dann habe ich das ja immer so parallel verfolgt. Ich war ja noch voll in meinem Sportlerleben drin und habe dann aber nach und nach auch so die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund und die Menschen dort kennengelernt. Es gibt dort eine Arbeitsgruppe: Uns verbindet Borussia, wo es darum geht, ehrenamtliche, soziale, gesellschaftliche Themen zu bespielen. Also, dass man dann mal in eine Kinderklinik geht, mit den Kindern spielt oder was vorliest oder eben Erinnerungsarbeit betreibt. Stolpersteine putzen zur Erinnerung an die Holocaustopfer. Das fand ich ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema. Und das hat mich dann bewogen, da auch mehr Zeit zu verbringen und mich da mehr zu engagieren.“

Kindheit und Jugend

Weg zum Torballsport

‘Da ist es doch dreckig und staubig und schwarz!’

Abteilungsleiterin ‘Tor und Goalball’

Paralympische Fahnenträgerin in Peking

Hier finden Sie in Kürze das vollständige Interview im PDF-Format: